Смоленская станция переливания крови в годы Великой Отечественной войны

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учреждён в 2007 году в память о событии, произошедшем 20 апреля 1832 года – в этот день петербургский акушер Андрей Вольф провёл переливание крови роженице и тем самым спас ей жизнь. Этот день посвящён как самим донорам, чья кровь помогает сохранять жизни незнакомым им людям, так и врачам, которые делают забор крови, разрабатывают новые методики и проводят все необходимые исследования полученных препаратов крови.

Особенно важным донорство было в годы Великой Отечественной войны, когда сданная кровь возвращала в строй десятки, а то и сотни тысяч бойцов и командиров. Но о вкладе, который в приближение нашей Великой Победы внесли сотрудники станций переливания крови и доноры, говорят достаточно редко. Материал, который сегодня начинает публиковать «Смоленская газета», посвящён именно им – людям, круглосуточно работавшим ради спасения жизней солдат и офицеров Красной Армии. В основе публикации, подготовленной главным врачом Смоленского центра крови Николаем Васильевым, его заместителем по медицинской части Людмилой Зубаревой и главным специалистом отдела использования и публикации документов Государственного архива Смоленской области Леонидом Степченковым, лежат архивные документы и воспоминания непосредственных участников событий 1941 – 1945 годов.

Полную версию статьи можно будет прочитать в четвёртом номере журнала «Край Смоленский».

Смоленская областная станция переливания крови в начале войны

Как и для всей нашей страны, самый сложный и вместе с тем героический период созданной в 1933 году Смоленской областной станции переливания крови пришёлся на годы Великой Отечественной войны.

Первые авианалёты врага на Смоленск происходили уже 23 – 26 июня 1941 года. Вот как описывает это трагическое время в своём дневнике врач станции переливания крови С. А. Федорова:

«23 июня 1941 г. В ночь на 23 июня разбудил пронзительный вой сирен – тревога, первая настоящая, а не учебная, какие проводились раньше много раз. Первым побуждением было побежать на работу, где моему появлению не удивились, т. к. собрались уже многие. Днём меня назначили заведующей донорским отделением ОСПК (областная станция переливания крови. – Прим. ред.). Началась многотрудная работа по организации донорских кадров, уже были раненые, нужна была кровь. Днём опять тревога.

24 июня 1941 г. Работы много, запасаю гемагглютинирующую сыворотку, т. к. обязанности эти с меня не сняты. Бегаю по предприятиям, учреждениям, нужна масса доноров. Ночью переливаю кровь, уже привозим в клинику раненым. Дома не ночую, в работе легче с коллективом, муж мой уже в войсках.

25 июня 1941 г. Опять ночую в донорском, хотя не до сна, ночью предстоит переливание крови в хирургическом отделении, раненые прибывают. От усталости и без сна чуть не падаю, но держусь, а впереди рабочий день. Днём еду на завод, хожу по цехам – договариваюсь о донорах.

26 июня 1941 г. Решила переночевать дома, надеясь восстановить хоть немного силы. Бессонные ночи сказались, и я заснула сразу как легла. Проснулась в час ночи от пронзительного сигнала тревоги по радио. Вскочила, дрожу не то от холода, не то от страха. Быстро одеваюсь. Дом наш каменный, двухэтажный, стоит на горе около городского парка, и из окон видно всё Заднепровье, пылающее от сброшенных бомб. Светло как днём, а бомбы всё ухают, видные на расстоянии как чёрные зловещие жучки, отделяющиеся от завывающих самолётов и падающие на дымящуюся землю. Дрожат стёкла, наполняя сердце леденящим ужасом. Кажется, горит всё кругом. Все соседи нижнего этажа нашего дома собрались в коридор, так нам наивно кажется безопаснее – стоять во время бомбёжки защищёнными стеной дома. Стоим тихо, безмолвно, вздрагивая при каждом всё сотрясающем взрыве, дети и те молчат, напуганные необычным…

Я решила домой больше пока не приходить. Захватила с собой портфельчик с небольшим в нём содержимым и пошла на работу. Ночь прокоротала на диване в донорском отделе вместе с врачом Ключаревой Н. В. В 5 ч. утра переливали кровь раненым, привозимым в клинику.

28 июня 1941 г. Ночь была страшной и жуткой, как в тяжёлом кошмаре сна. С наступлением темноты началась сильнейшая бомбёжка – массовый налёт вражеских машин. Приказано спуститься в бомбоубежище, находящееся в одном из старинных капитальных зданий 2-й советской больницы. Слышим отдалённый грохот, заглушаемый толстыми, со сводами, мрачноватыми стенами. Боимся прямого попадания. Плачут дети, кто-то просит пить, в убежище полутьма, сюда же приносят рожениц из родильного отделения, находящегося в верхнем этаже этого здания. Наконец, в дверях убежища возникает парторг Баловнев И.П., сделавший предварительную вылазку, и кричит: «Товарищи, выходите!» Выходим из убежища и сначала не можем понять, день это или ночь – так светло от зарева горящих по соседству зданий. Иду в клинику, в здании её огни все потушены – полутьма, порой освещаемая вспышками зарева пожаров. Больные, кто может, ползут по коридору, устраиваясь около подоконников прямо на полу, дежурный по клинике врач бессилен противостоять самовольству напуганных пожаром и бомбёжкой больных. С третьего этажа всех больных и раненых сносим вниз, чтобы в случае пожара здания клиники вынести их во двор. Находясь при больных, дежурю у дверей, вижу вспыхивающие отсветы пожаров и слышу треск горящих зданий.

Пожар наконец стихает – непосредственная опасность для нашей клиники миновала. Враг улетел, сделав своё чёрное дело. Больных опять разносим по местам, причём в этом деле нет никаких привилегий старшим по работе.

Ассистент Пастухова Л.К. (жена профессора Оглоблина А. А.) просила меня принимать и сортировать всех поступающих раненых. Их много. Весь пол огромного санпропускника в полуподвальном помещении клиники заполнен носилками с ними, многие находятся в бессознательном состоянии, не могут даже назвать своего имени. Среди них женщины, дети, старики.

В окнах уже брезжит рассвет летнего дня, когда все раненые были размещены по местам, но многим из них не суждено было дождаться нового дня.

30 июня 1941 г. Утром некоторые работники нашей ОСПК не пришли на работу совсем, некоторые опоздали. Кое-кто из медперсонала ушёл за город с детьми. В 9 ч. была тревога. Наш заведующий ОСПК Вирин Илья Яковлевич, он же ассистент хирургической клиники, по мобилизации уходит работать в госпиталь. В первый момент оставшиеся растерялись: что делать? Аспирант хирургической клиники врач Киселёв А.Е., наш инициативный, энергичный общественник-комсомолец, стал действовать, как ему подсказывает долг комсомольца, и взял инициативу по работе ОСПК в свои руки. Анатолий Ефимович и я пошли в облздравотдел, который пришлось поискать, так как по вынужденной необходимости он перенёс свою работу в более безопасное место. Враг уже высаживает десанты в отельных частях города.

От заведующего облздравотделом тов. Никитина М. С. Киселёв А. Е. вышел начальником ОСПК, а я стала его заместителем по политчасти».

Эвакуация из Смоленска и создание 1-й передвижной станции переливания крови

Приняв 30 июня 1941 года руководство Смоленской ОСПК, А. Е. Киселёв подготовил к эвакуации наиболее ценное и необходимое оборудование, но с выездом медлил до последнего – жаль было ломать хорошо налаженный механизм ОСПК мирного времени. Выехать всё же пришлось, и с 11 июля 1941 года Смоленская ОСПК стала походным учреждением. Из осаждённого горевшего города отправились в путь 16 человек на двух автомашинах, загруженных самым необходимым в последующей работе, в том числе морскими свинками и бараном. С 22 июня по 9 июля 1941 года в Смоленске станцией переливания крови, по приблизительным данным, было заготовлено 200 литров консервированной крови.

Эвакуация СПК прошла успешно. Автомашины сделали остановку не в глубоком тылу, а в городе Сухиничи – районе расположения госпитальных баз действующих армий. Не ожидая каких-либо приказов, коллектив СПК встал на службу фронта. Не прошло и месяца, а станция нашла в Сухиничах сотни доноров. Живительный поток крови от станции к фронту не прекращался, за два месяца работы в городе Сухиничи её было выпущено 720 литров в ампулах, вывезенных из Смоленска.

В начале сентября 1941 года фронт придвинулся к Сухиничам, 5 сентября СПК получила приказ выбыть к новому месту дислокации. На рассвете следующего дня двинулись в путь. Обстановка заставила принять решение ехать в направлении Москвы. В Центральном институте переливания крови по распоряжению профессора А. А. Багдасарова СПК снабдили всем необходимым для работы и указали следовать в город Владимир, где пришлось развёртываться на пустом месте.

Несмотря на труднейшие условия работы, станция переливания крови повысила свою производственную мощность до 30 литров в сутки в городе Владимире, доставляя консервированную кровь вплоть до медсанбатов и даже до полков, работая и передвигаясь зачастую в условиях бомбардировок с воздуха и пулемётного обстрела противника. «Станцию засыпали заказами и требованиями… Врачи станции помогали также фронтовым врачам освоить технику трансфузии, выезжая на передовые этапы эвакуации. Вблизи от поля боя внедряли современный капельный метод трансфузии. Люди походной станции испытывали на себе все перипетии, все тревоги и опасности войны».

В приказе по Народному комиссариату здравоохранения РСФСР № 88 от 8 марта 1942 года за подписью народного комиссара здравоохранения РСФСР А. Ф. Третьякова отмечено: «Кровь, доставляемая станцией, всегда была высококачественной, брак в работе станции отсутствовал.

Эти успехи Смоленской станции переливания крови стали возможными, потому что: а) коллектив станции под руководством начальника станции тов. Киселёва А. Е. прекрасно знает своё дело, широко развита взаимозаменяемость, врачи и все сёстры станции умеют самостоятельно определять группу крови, владеют техникой лабораторных исследований, сами проводят стерилизацию материалов, заготавливают посуду и т. д.; б) в работе станции при любых условиях соблюдается строжайшая асептика; в) станция по прибытии в новый пункт назначения обеспечивала массовое донорство не только среди гражданского населения, но использовала в качестве доноров и воинские контингенты тыловых частей; г) станцией проводится большая разъяснительная работа на предприятиях и в учреждениях, организовываются доклады, лекции и демонстрация кинофильмов по вопросу переливания крови; д) по инициативе нач. станции тов. Киселёва в столовых предприятий организованы специальные столы доноров, организована выдача завтраков и обедов донорам в день кровоотдачи.

За время войны, несмотря на частые переезды и трудности, возникающие при развёртывании станции в новых условиях, станция заготовила для нужд фронта свыше 2,5 тонны крови, проведя взятие крови более чем у 8000 доноров.

Успешной работе станции способствовали сплочённость и преданность своему делу коллектива станции во главе с нач. станции тов. Киселёвым».

Тем же приказом была объявлена благодарность всему личному составу станции, и Смоленская областная станция переливания крови была переименована в 1-ю Республиканскую передвижную станцию переливания крови Наркомздрава РСФСР, подчинив её непосредственно военному отделу Наркомздрава РСФСР. В целях популяризации деятельности станции было принято решение об издании брошюры «Опыт работы подвижной станции переливания крови».

Осознавая огромное значение передвижных станций, народный комиссар здравоохранения РСФСР А. Ф. Третьяков поручил в месячный срок организовать ещё две передвижные станции переливания крови для Волховского и Северо-Западного фронтов.

Через пять дней после издания этого приказа ряд работников Смоленской СПК наркомом здравоохранения СССР Г. А. Митеревым были награждены значком «Отличнику здравоохранения».

По поводу образования 1-й ПСПК и награждения её работников состоялся торжественный вечер, на котором в присутствии представителей Владимирского горкома ВКП(б) и облздравотдела станции было вручено знамя, изготовленное её художником В.Я. Савенковым (в марте 1976 года оно было передано на вечное хранение в Смоленский областной музей), а награждённые работники получили награды.

Передвижная станция переливания крови имела следующие отделения: а) донорское отделение с гематологической и серологической лабораториями; б) сывороточную станцию; в) операционную по заготовке консервированной крови; г) экспедицию; д) административно-хозяйственную часть. Основная группа станции состояла из 16 человек, с ростом деятельности станции штат составил 19 человек постоянного и 37 человек переменного состава.

30 декабря 1941 года от немецко-фашистской оккупации был освобождён город Калуга. Перед коллективом 1-й ПСПК была поставлена задача: передислоцироваться в Калугу таким образом, чтобы во Владимире оставить хорошо организованную для дальнейшей работы стационарную СПК, а в Калуге, куда прибыли в начале июня 1942 года, восстановить довоенную СПК и в ней продолжить работу для нужд фронта. Уже 23 июня возобновился приём крови у доноров. С 13 сентября 1942 года, по директивному сообщению 07/1309 отдела укомплектования Штаба Западного фронта, 1-я ПСПК была включена в состав войск Западного фронта с оперативным подчинением Санитарному управлению фронта.

Не обошёл стороной деятельность 1-й передвижной станции переливания крови центральный печатный орган Народного комиссариата по военным и морским делам СССР газета «Красная звезда». В июле 1943 года она писала: «Образцово работает передвижная станция переливания крови, возглавляемая капитаном медицинской службы Киселёвым. Несмотря на самые сложные фронтовые условия, в которых приходилось бывать этой станции, она всегда бесперебойно снабжала свежей кровью медицинские санитарные батальоны».

25 сентября 1943 года Смоленск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В свободном городе заготовка крови началась с 15 ноября 1943 года, а с 22 ноября – работа по консервированию крови. Более подробно о смоленском этапе деятельности станции мы расскажем позже.

Организация снабжения фронтовых медучреждений кровью

10 июля 1944 года заместителем народного комиссара здравоохранения СССР С. Колесниковым было утверждено «Положение о передвижных станциях переливания крови», где, в частности, оговаривалось, что дислокация передвижной станции производилась по распоряжению Наркомздрава СССР, которое согласовывалось с Главным военным санитарным управлением Красной Армии.

Основной задачей 1-й передвижной станции была заготовка консервированной крови в районах расположения госпитальных баз действующих армий и передвижение с фронтом.

Приближенность станции к передовому краю в Калуге в течение полутора лет составляла 80 км от линии фронта, в Смоленске в течение года – 60 км, точно так же и в Каунасе, что позволяло переливать кровь в первые дни её заготовки. Это была полноценная кровь, сохранившая все основные качества, что отличало её от крови, поставляемой из тыла. Общий брак крови передвижной станции составлял 0,48%, а тыловой – 5,7%. Удельный вес консервированной крови передвижной станции в общем объёме потребляемой крови на 3-м Белорусском фронте в среднем составлял 32%. Во время прорыва обороны под Спас-Деменском, освобождения Смоленска, Орла, Минска, Кёнигсберга станция давала фронту до 50% крови. Местом расположения станции избирался населённый пункт с сосредоточением гражданского населения и воинских частей, в расчёте на возможность мобилизации до 8000 доноров в месяц.

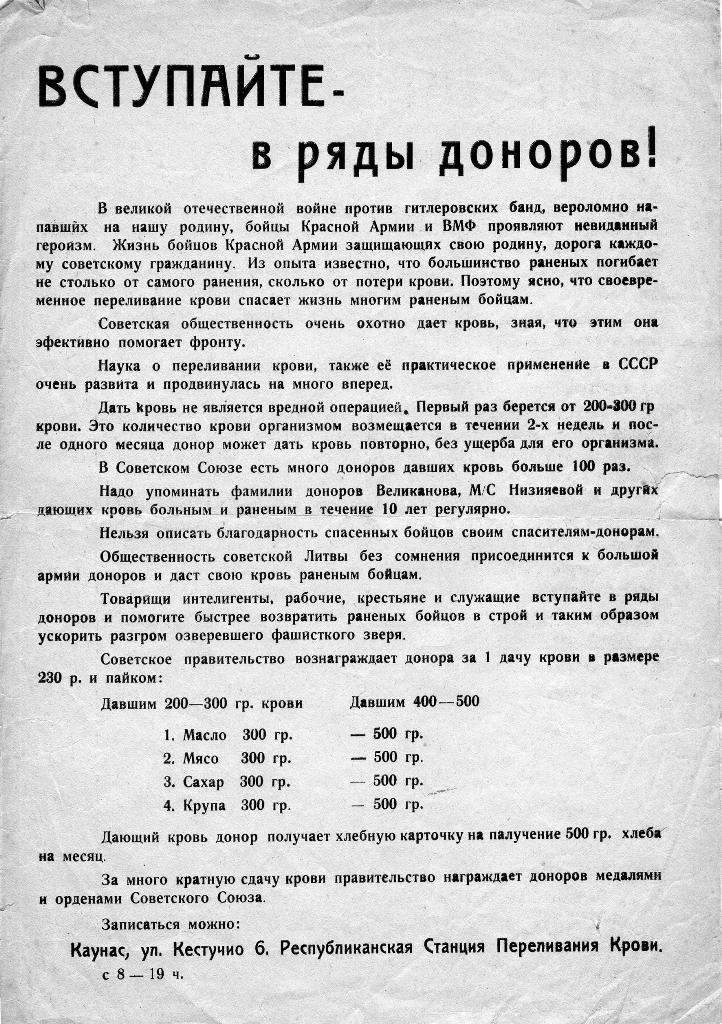

По условиям перемещения 1-я передвижная станция развёртывала работу по заготовке крови в городах Сухиничи, Владимир, Калуга, Смоленск, Каунас. В Калуге, Смоленске, Владимире были организованы постоянно действующие станции переливания крови, а в Каунасе – республиканская станция.

Подводя итог работы ко второй годовщине создания передвижной станции переливания крови, начальник А. Е. Киселёв 11 марта 1944 года писал, что ею было заготовлено более 35 тонн крови, через станцию прошло около 40 тысяч доноров.

На протяжении всех лет и во всех местах дислокации станция использовала все возможности агитационной пропаганды для мобилизации доноров; работа велась в следующих направлениях:

1) совместная работа с местными партийными, комсомольскими и профсоюзными организациями по пропаганде донорства в учреждениях и предприятиях. Многие работники горкомов, райкомов и низовых партийных организаций были первыми донорами;

2) использование местной печати. За время войны сотрудниками станции было опубликовано 183 статьи на различные темы (научные, отмечались организаторы и лучшие доноры города, их успех на производстве);

3) специальные радиопередачи. Было организовано 53 выступления – от научных лекций до выступлений доноров и реципиентов. Часто передачи заканчивались выступлением участников художественной самодеятельности, посвящённым донорству. Неизмеримую помощь оказывали местные писатели и поэты, которые по заказу станции написали много песен, водевилей, рассказов и стихотворений о донорах… Песня о донорах стала любимой и исполнялась наравне с лучшими песнями Советского Союза. Много в этом направлении сделали поэты, композиторы фронтового ансамбля песни под управлением заслуженного артиста республики А. Ф. Усачёва;

4) организация вечеров и встреч доноров и реципиентов;

5) наглядная агитация. С самого начала работы станции по заготовлению крови для фронта была организована при донорском отделении художественная мастерская, которой руководил талантливый студиец-грековец художник В.Я. Савенков. В мастерской выпускались агитационно-наглядные плакаты, рисовались портреты, организовывались выставки, печатались лозунги, общее количество которых достигало 10 000 экземпляров;

6) выездная агитационная бригада выезжала на предприятия и в обед или после смены проводила собрание, обычно начинающееся с выступления руководителя агитбригады, затем демонстрировались кинокартины: «Вступайте в ряды доноров!», «Родная кровь», «Вести с фронта», и заканчивалось всё призывами к вступлению в ряды доноров;

7) пропаганда донорства в войсковых частях.

Между тем войска 3-го Белорусского фронта освободили 13 июля 1944 года столицу Литовской ССР Вильнюс, а 1 августа – город Каунас. Перед службой крови встала задача снова приблизиться к боевым порядкам западного направления. Честь решения этой задачи была оказана коллективу 1-й ПСПК. 6 августа для организации Литовского филиала приказом по 1-й ПСПК № 39/139 была выделена бригада первого эшелона. По решению Литовского наркомздрава организация филиала 1-го ПСПК была проведена в Каунасе. 4 сентября 1944 года первые доноры переступили порог станции переливания крови, и в тот же вечер 15 литров крови были перелиты раненым воинам. По приблизительным сведениям, в Каунасе в 1944 году было получено 3460 литров крови, в 1945 году – 4334 литра.

Уже находясь в Каунасе, 17 октября 1944 года начальник станции переливания крови А. Е. Киселёв составил на имя народного комиссара здравоохранения Союза ССР Г.А. Митерева представление о награждении 50 человек знаком «Почётный донор Союза ССР». В списке значились доноры со всех этапов дислокации станции, которые «помимо регулярной сдачи крови помогали станции в мобилизации донорских резервов, давая этим возможность своевременно выполнять и перевыполнять план заготовок крови для действующей Красной Армии», что к этой дате составляло более 50 тонн консервированной крови. По сведениям на 5 марта 1945 года, станция пропустила более 65 тысяч доноров. Согласно указаниям Центрального института переливания крови, все доноры в военное время подвергались медицинскому контролю врачей – терапевта или венеролога.

Коллектив 1-й передвижной станции непосредственным участием помогал организовать армейскую станцию переливания крови 11-й гвардейской армии, других армейских станций фронта, проводя педагогическую работу по обучению армейских работников в деле массовой заготовки крови.

В августе 1945 года 1-я передвижная республиканская станция переливания крови Наркомздрава РСФСР прекратила свою деятельность. За время своей работы она заготовила 64 тонны консервированной крови. Согласно приказу министра здравоохранения РСФСР № 192 была объявлена благодарность всему личному составу.

Продолжение следует

Людмила ЗУБАРЕВА, Николай ВАСИЛЬЕВ, Леонид СТЕПЧЕНКОВ