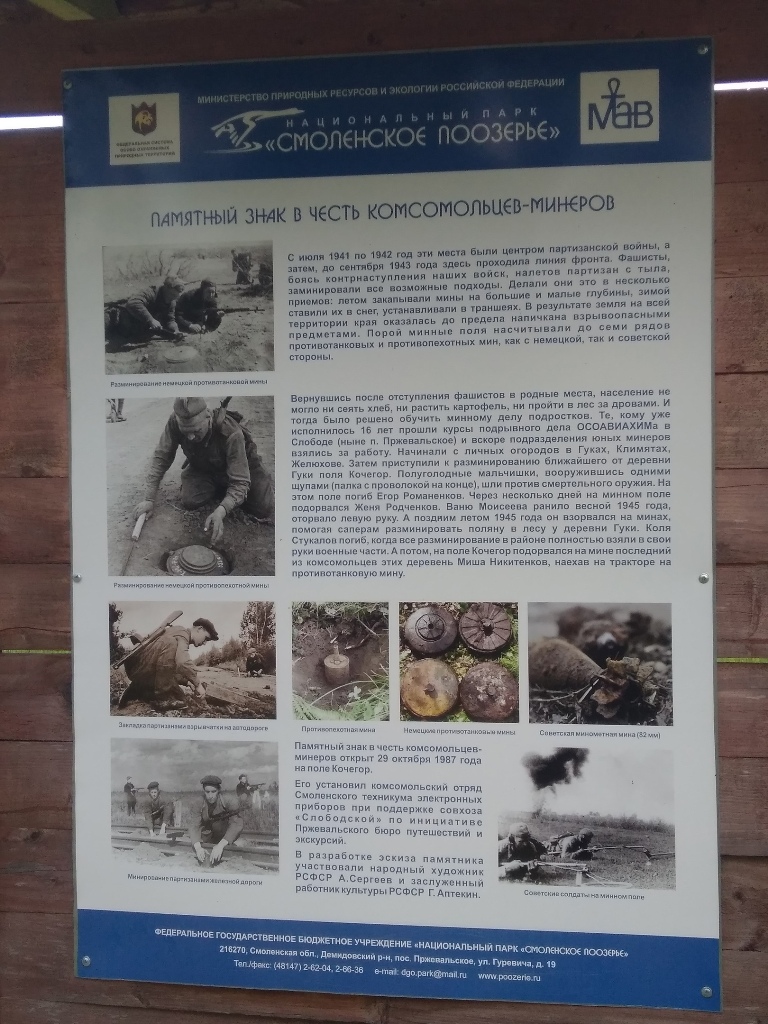

Война никак не хотела уходить

Советские войска полностью освободили территорию Смоленщины в 1943 году. Осознавая поражение, гитлеровцы зверели: отступая, они в ярости минировали здания, сельскохозяйственные угодья.

На освобождённой земле смоляне начинали мирную жизнь, весной 1944 года приступили к севу, но то тут, то там происходили подрывы на заложенных на полях минах. Бесхозно валявшиеся гранаты взрывались в руках детей и подростков. Гибли люди и техника, погибал скот, который удалось сохранить за годы оккупации. К маю 1944 года подорвались на минах 176 смолян, их них 82 были серьёзно ранены, остальные погибли.

К тому времени сапёры-профессионалы ушли на запад вместе с наступающими советскими войсками. Нужно было принимать меры. 19 февраля 1944 года ГКО издал приказ № 5216 о подготовке кадров инструкторов и бойцов-минёров. 1 марта 1944 года соответствующее решение приняли Смоленское бюро обкома ВКП(б) и облисполком.

Пока не подоспели профессионалы

Минёрами становились подростки, которые по возрасту ещё не подлежали призыву в действующую армию, – 1927 и 1928 годов рождения. По повесткам военкоматов было призвано по 50 подростков от каждого района Смоленщины. Они проходили двухнедельные курсы, которыми руководили военные специалисты, затем на местах создавались команды по пять-шесть человек со взводным командиром во главе, и они приступали к работе. Взводный проходил трёхмесячное обучение и являлся инструктором. Были среди юных минёров и девушки – известны имена Евдокии Егоровой и Лидии Осташковой из слободского отряда, Анастасии Ивановой, Галины Жарниковой и Екатерины Лебедевой из гжатского. Контролировали работу советские органы и органы НКВД. К сожалению, точного списка юных минёров нет. Известно, что гжатский отряд насчитывал в своём составе 180 юношей и девушек.

Сильно рисковали

О каком-либо специальном оборудовании не было и речи. Юные минёры использовали одно- или двухметровые щупы, на концах которых были шомпола от найденных советских винтовок (применять шомпола придумали уже по ходу действий). Ещё им выдавали нож и сапёрную лопату. Вот как описывает технику работы бывший юный минёр П. Н. Антонов (счастливчик! – он был одним из спасённых во время операции «Дети», потом успешно справлялся с ролью минёра): «Работали мы так называемым уступом. Это подсказали военные. Один человек на обозначенном минном поле берёт полосу шириной 1–1,5 метра и, протыкая землю под углом 45 градусов перед собой, продвигается вперёд». Причём двигаться надо было только в лежачем положении – таким образом, молодые минёры бороздили поля буквально на животе. Каждый квадратный метр полагалось уколоть не менее 40 раз – только после этого можно было двигаться вперёд.

Мины были разного механизма. Например, были замедленного действия – такие, вылетая из земли, взрывались в воздухе и разбрасывали вокруг себя множество металлических шариков и осколков, поражая всё вокруг. Поиск мин затрудняла разросшаяся трава – в дёрне трудно было находить мины. Самыми опасными были мины, соединённые растяжками, – в траве легко было не заметить тоненькую проволоку. Много ребят гибло. Некоторые получали ранения или даже тяжёлые увечья. Иногда взрывы происходили на уже очищенных от мин участках.

Нужно помнить их имена

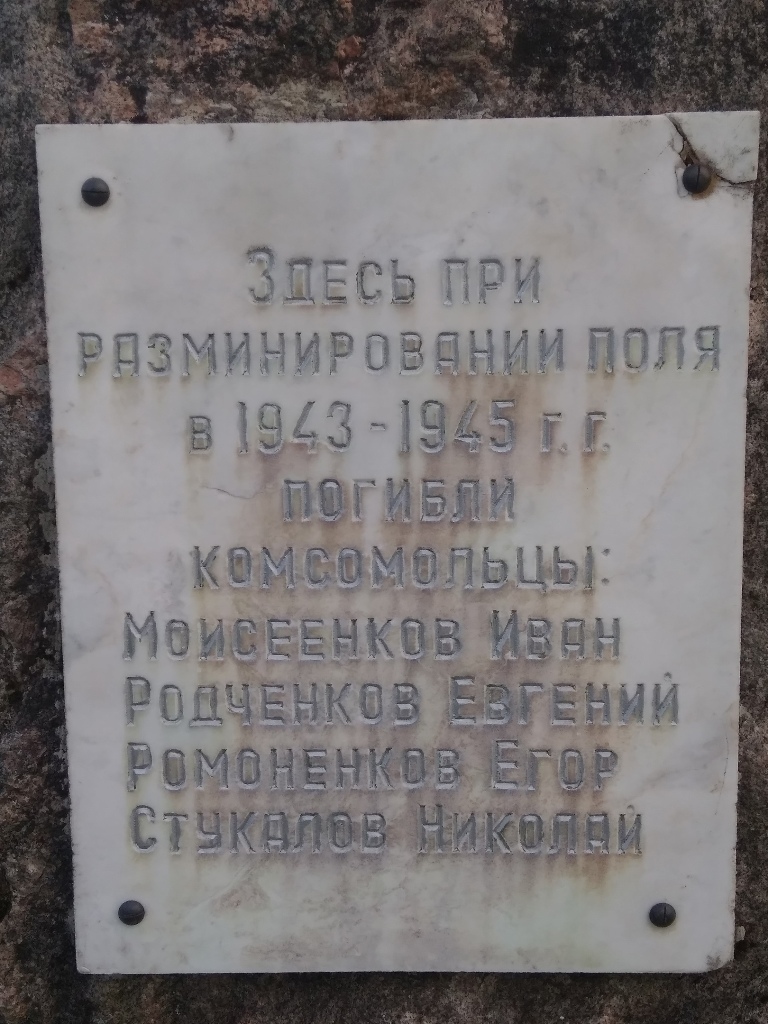

У деревни Гуки в Демидовском районе есть скромный памятник – на табличке надпись: «Здесь при разминировании поля в 1943–1945 годы погибли комсомольцы Моисеенков Иван, Родченков Евгений, Романенков Егор, Стукалов Николай». Все выходцы из Демидовского района, погибли на поле Кочегор. Они достойны того, чтобы здесь сказать о них несколько слов.

Егор Романенков был секретарём комсомольской организации. Он погиб в середине первого же рабочего дня. А двумя днями раньше погиб его отец.

Евгений Родченков в 1942 году с семьёй был угнан в Германию, посчастливилось вернуться. Он сменил друга на посту комсомольского вожака. Через три дня его должны были назначить инструктором Слободского райкома комсомола.

Иван Моисеенков в годы оккупации был связным в партизанском отряде. Он спас свою деревню от карателей, вовремя завладев информацией. Выполняя работу минёра, он потерял руку, но продолжал работать. Через два месяца после его гибели подорвалась его младшая сестра Даша. Ужасно несправедливо! Вернулся из фашистской неволи, избежал участи многих партизанских связных и…

Николая Стукалова в шутку называли комиссаром боевого настроения, а секреты немецких мин он разгадывал лучше всех. Но одна из мин унесла жизнь молодого парня.

Страшно! Наконец изгнали фашистов, свобода, казалось бы, конец смертям, но нет… В справке ОСО за 1945 год значатся следующие цифры: среди бойцов-минёров 23 раненых и 25 убитых, среди гражданского населения – 242 убитых и 238 раненых. Но вполне возможно, что эти цифры занижены.

Работой без потерь славился взвод из 30 подростков под командованием пятнадцатилетнего Виктора Бобылёва (окончил трёхмесячные курсы в Можайске). Его команда за два года обезвредила около 6000 противотанковых и противопехотных мин, 74 авиабомбы, свыше 3000 снарядов и взрывоопасных устройств.

Иногда подростки занимались разминированием совершенно самостоятельно, без предварительного обучения, – среди них Александр Бордюков, Николай Смирнов. Александр Павлович Бордюков потерял руку. Он вспоминал: «Вы спрашиваете, было ли страшно. Когда обезвреживали мины и снаряды, страха почему-то не было. Когда кто-то из ребят ошибался и получал ранение или погибал – 1–2 дня мы не выходили на разминирование».

П. Кошелев из Духовщинского района рассказывал: «Мы говорили родителям, что идём в лес за грибами или ягодами». Ребятам тогда практически удалось разминировать целое поле – профессионалам оставалось совсем немного работы.

5 мая 1945 года на Смоленщину прибыл 230-й отдельный отряд разминирования. Его штаб разместился в деревне Старозавопье под Ярцевом. Это были профессионалы, в задачу которых входило очищение смоленской земли от фашистских «сюрпризов». В составе отряда было 700 минёров. Весной следующего года на Смоленщину прибыло ещё 2362 сапёра, в разминировании активно использовались специально обученные собаки – на 10 мая 1946 года на очищении Смоленской области от мин работали 2371 профессиональный сапёр и 102 собаки.

Помнили, почему-то подзабыли

В 1970-е тему о минёрах активно обсуждали. В газете «Комсомольская правда» (октябрь 1972 года) публиковались главы из повести И.И. Зюзюкина «Командировка в сорок третий год». Областной драматический театр поставил спектакль по произведению Т.Г. Ян «Баллада о весёлых жаворонках». Смоленским скульптором П. А. Фишманом был разработан проект памятника минёрам, но он так и остался неосуществлённым. Хорошо бы вернуться к этой теме.

Член Союза художников России Пётр Аронович Фишман – юбиляр этого года. В Смоленске живёт с 1967 года. Учился рисовать в изостудии Дворца пионеров. Затем окончил художественную школу и художественно-графический факультет СГПИ (ныне СмолГУ). В 1978 году защитил дипломный проект на тему «Памятник комсомольцам-минёрам Демидовского района» с оценкой «отлично» и похвалой государственной комиссии. Руководил работой выпускника народный художник РСФСР А. Г. Сергеев.

Фишман работал художником-реставратором скульптуры в Смоленском государственном музее-заповеднике, преподавал в вузе.

Смолянам работы скульптора хорошо знакомы. Это памятник губернатору А. Г. Лопатину в центральном городском парке, «Муза скульптора» в парке скульптуры, бюст генерала Отечественной войны 1812 года Е. И. Оленина в Сквере памяти героев, мемориальные доски в честь генерала И. Д. Черняховского и писателя Б. Л. Васильева в Смоленске, бюсты генералов Н. А. Гагена и К. И. Ракутина в Ельне. Фишман также реставрировал знаменитого оленя из сада Блонье в областном центре.

Татьяна САМУСЁВА

Фото: Светлана ГЛУХАРЁВА («Прогулки по Смоленску»)