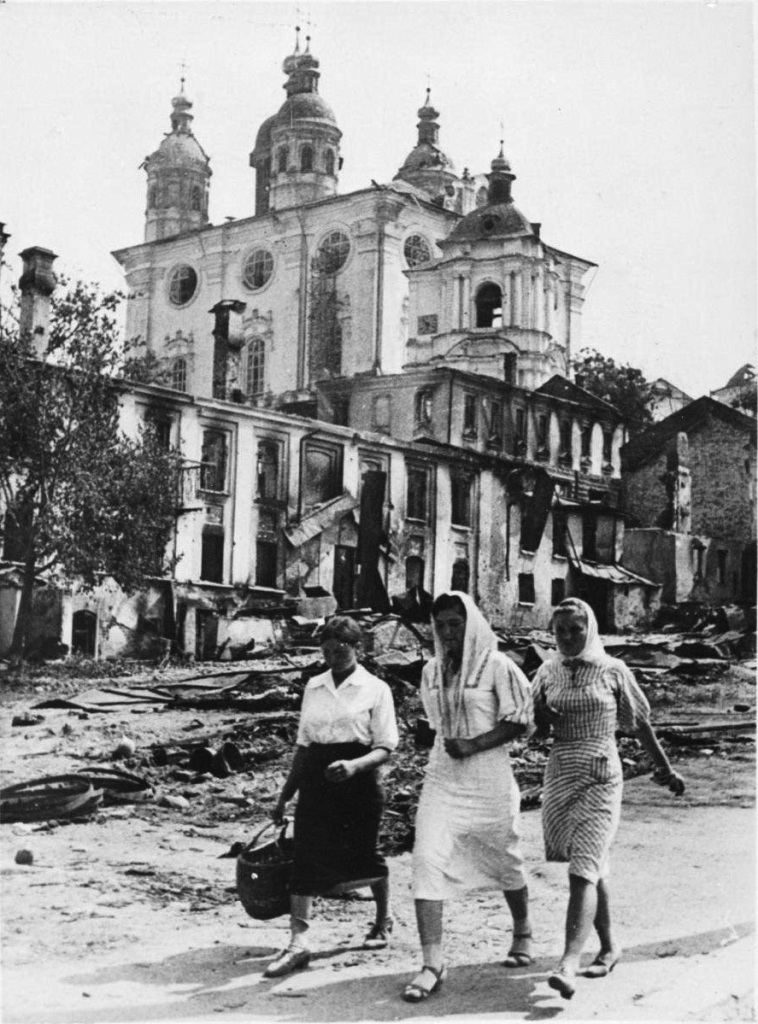

Смоленск в первые три недели Великой Отечественной войны (часть 3)

Продолжение. Часть 1. Часть 2.

Завершение публикации материала, подготовленного главным редактором научно-популярного журнала «Край Смоленский» Юрием Шориным, в котором на основании документов и воспоминаний, сохранившихся в архивах, рассказывается о жизни Смоленска в первые три недели Великой Отечественной войны – до захвата города фашистскими войсками. Статья публикуется в рамках редакционного проекта «Смоленской газеты» «80-летию Великой Победы».

Эвакуация: планово, но в спешке

В связи с приближением линии фронта к границам Смоленской области вопрос эвакуации становился все острее. Комендант Смоленска Ф.М. Багреев вспоминал: «А с фронта поступали исключительно тяжёлые вести об отходе нашей армии в глубь страны и оставлении противнику большой территории с городами и населёнными пунктами.

В конце июня началась спешная, но плановая эвакуация из города в глубь страны фабрик, заводов, учреждений. К этому времени городской и районные военные комиссариаты своевременно провели и закончили мобилизацию мужского населения и отправку его по частям.

В первую неделю июля из города стали убывать в тыл военные училища, из пос. Гнёздово убыл в район Вязьмы штаб Запфронта и из города штаб Западного военного округа. В Смоленске, в казармах городка им. Коминтерна (Нарвские казармы), была сформирована из призванного местного молодого мужского населения запасная бригада из двух полков, бригадой командовал полковник Малышев (Пётр Фёдорович Малышев – начальник Смоленского гарнизона в 1941 г. – Прим. ред.), он же являлся и начальником гарнизона».

Эвакуацией в Смоленской области руководил заместитель председателя Смоленского облисполкома Соколов. 8 июля 1941 года был создан комитет по эвакуации населения, имущества и скота, который он возглавил, но все оперативные решения по эвакуации Соколов принимал и ранее.

С целью упорядочения эвакуации населения распоряжением Совета народных комиссаров СССР от 7 июля 1941 года (документы хранятся в Государственном архиве Смоленской области) было решено «обязать Смоленский облисполком в 3-дневный срок организовать эвакопункты в гг. Вязьме, Сухиничи, Смоленске и Рославле». На областном уровне решение о создании эвакопунктов в указанных городах было принято лишь три дня спустя, 11 июля. Их нужно было создать к 13 июля, каждый эвакопункт должен был обеспечить пропуск не менее одного эшелона. Эвакопункты должны были быть «организованы вблизи железнодорожных станций с использованием для этой цели зданий клубов, кинотеатров и в отдельных случаях школ». На них должны были регистрировать эвакуируемое население, кормить его два раза в сутки, стоимостью не более 6 рублей на человека, оказывать медицинскую помощь, обеспечить назначение начальников для каждого эшелона, которые должны были поддерживать порядок во время его следования и не допускать стихийного заполнения вагонов лицами, не подлежащими эвакуации.

Необходимо более 3 000 вагонов

Колоссальной по сложности и масштабу была задача эвакуации промышленного оборудования и материальных ресурсов. Самый ранний, черновой рукописный список с перечнем эвакуируемых организаций, за подписью заместителя председателя Смоленского облисполкома Соколова, датируется 4 июля 1941 года. Начинается он со слов: «Для эвакуации первой очереди требуется обеспечить подачу порожняка…» И далее идут 23 пункта с указанием эвакуируемых предприятий: например, со станции Рудня – 70 вагонов «Консервмолоко», со станции Смоленск – 5 вагонов «Сыртресту» для сыра, 15 вагонов для масла; льнокомбинату для оборудования – 750 вагонов с назначением в Кострому… Всего в списке значится 3 771 вагон, это количество вагонов требовалось вывезти в течение двух-трёх дней.

Ещё один перечень озаглавлен «План отгрузки и фактическая отгрузка на 10 июля 1941 г.». По плану требовалось 3 262 вагона, отгружено на 9 июля было 1 116 вагонов, за 10 июля отгружено ещё 309 вагонов. Для примера приведём цифры по некоторым отправителям. Льнокомбинату требовалось 750 вагонов, на 10 июля было отгружено 658 вагонов. Типографии имени Смирнова требовалось 35 вагонов, не отгружен ни один. Горпищеторгу требовалось 68 вагонов, отгружено было только 9. Заводу № 35 требовалось 75 вагонов, отгружено 99. Областному музею должны были выделить 2 вагона, не отгружено ни одного. Пединституту запланировано 3 вагона, не отгружено ни одного. Плановые 16 вагонов были выделены Бактериологическому институту.

План-график эвакуации товарно-материальных ценностей из г. Смоленска постоянно дополнялся, уточнялся. Вместе с материальными ценностями эвакуировались и рабочие, служащие с членами семей. Для примера приведём документы по эвакуации Смоленского пединститута. 12 июля было выписано удостоверение руководству вуза, в котором сообщалось: «Имущество, оборудование и коллектив научных сотрудников Смоленского педагогического института им. Карла Маркса эвакуируется в гор. Сталинград». 13 июля заместитель председателя облисполкома Соколов пишет записку начальнику Управления западных железных дорог: «Прошу сегодня предоставить пединституту один крытый вагон для отправки 24 семей научных работников института». Очевидно, что 24 семьи со своим имуществом в одном товарном вагоне находились в крайне стеснённых обстоятельствах.

Времени не хватило…

Мы можем представить лишь по отдельным примерам всю сложность и противоречивость экстренной эвакуации большого объёма оборудования, материально-технических ценностей, персонала предприятий. Сохранилась жалоба в Смоленский обком ВКП(б) начальника бюро охраны труда и техники безопасности завода № 35 С.М. Кириллова на руководство предприятия: «29/VI директор завода № 35 И.Д. Алексеев с заместителем директора Л.М. Гольдиным и главным инженером И.Ф. Писарницким выехали с завода, не закончив его эвакуацию. Для непосредственной отправки в Москву семей этих лиц были использованы три грузовика с прицепами. Директор Алексеев увёз с собой платёжные списки на оплату аванса всем рабочим… на сумму более 300 тыс. рублей. Он не уполномочил никого для получения средств из банка. С первым эшелоном ушёл кадровый состав рабочих, вся цеховая администрация, цеховой и заводоуправленческий служебный аппарат, в том числе весь складской и снабженческий состав во главе с зам. директора по хозяйственной части Гольдиным. Начальник отдела снабжения Щулев, его заместитель, начальник склада, зав. матскладом, кладовщики. Одновременно был разорён служебный аппарат по учёту рабочей силы. С первым эшелоном 30/VI вывезено оборудование, кроме нескольких ценных прессов и станков, котлов, дизель-генераторов, компрессоров, стапелей. Увезён весь автотранспорт. Все материалы в складах – центральном мобилизационном и цеховых – остались нетронутыми, в том числе импортные цинк, свинец, дюралюминий. Документация не сохранилась, склады ни в какой степени не были подготовлены к эвакуации, а складской аппарат цеха уехал с первым эшелоном, и подготовка следующих эшелонов шла под руководством случайной группы работников инженерно-технической службы во главе с пом. директора В.С. Алексеевым. Отсутствие своего транспорта затруднило эвакуацию… Необходимо расследовать действия директора И.Д. Алексеева и его заместителя Л.М. Гольдина для установления виновности в срыве планомерной эвакуации и создании обстановки, благоприятной для возмущения рабочей массы действиями администрации завода».

Наверняка далеко не все материальные ценности удалось эвакуировать. Даже часть того, что было погружено в вагоны, не было спасено. Комендант Смоленска Ф.М. Багреев вспоминал: «На ст. Сортировочной и на ст. Кардымово были обнаружены эшелоны с эвакуированным промышленным оборудованием, эшелоны не могли выехать в тыл – пути из Смоленска на железную дорогу были отрезаны».

Одной из самых драматичных страниц эвакуации стала отправка в тыл детей. 12 июля 1941 года заместитель председателя Смоленского облисполкома Соколов дал указание Управлению западных железных дорог предоставить 11 900 крытых вагонов «для отправки детей из 20 районов Смоленской области вместе с родителями, учителями и воспитательским составом и необходимым имуществом, согласно прилагаемого списка». Вероятно, такая масштабная эвакуация детей с родителями и учителями не была осуществлена, просто не хватило времени. 15 июля 1941 года в Смоленск вошли немецкие войска…

Юрий ШОРИН

Фото: открытые источники