Бытовые очерки из прошловековой жизни смоленских учебных заведений

Материалы, с которыми «Смоленская газета» предлагает познакомиться своим читателям, – публикации, подготовленные историком Дмитрием Кузьмичом Вишневским (1871 – не ранее 1916), служившим в 1896–1908 годах преподавателем Смоленской духовной семинарии, а также помощником редактора «Смоленских епархиальных ведомостей» (с 1901 года). Они посвящены бытовой жизни смоленских учебных заведений XVIII века. Набор очерков осуществлён Вячеславом Камневым (г. Смоленск), тексты приведены в соответствие с современными нормами орфографии и пунктуации, примечания авторские.

Редакция нашего издания благодарит коллектив научно-популярного журнала «Край Смоленский» за возможность публикации материалов.

За леность в сторожа

Исключая великовозрастных ленивых и совершенно безуспешных учеников из уездных школ и из семинарии, вычёркивая их в случаях дурного поведения из списка детей духовного звания и сдавая в военную службу, епископ Гедеон Вишневский некоторых из таких великанов-лентяев в наказание определял школьными сторожами.

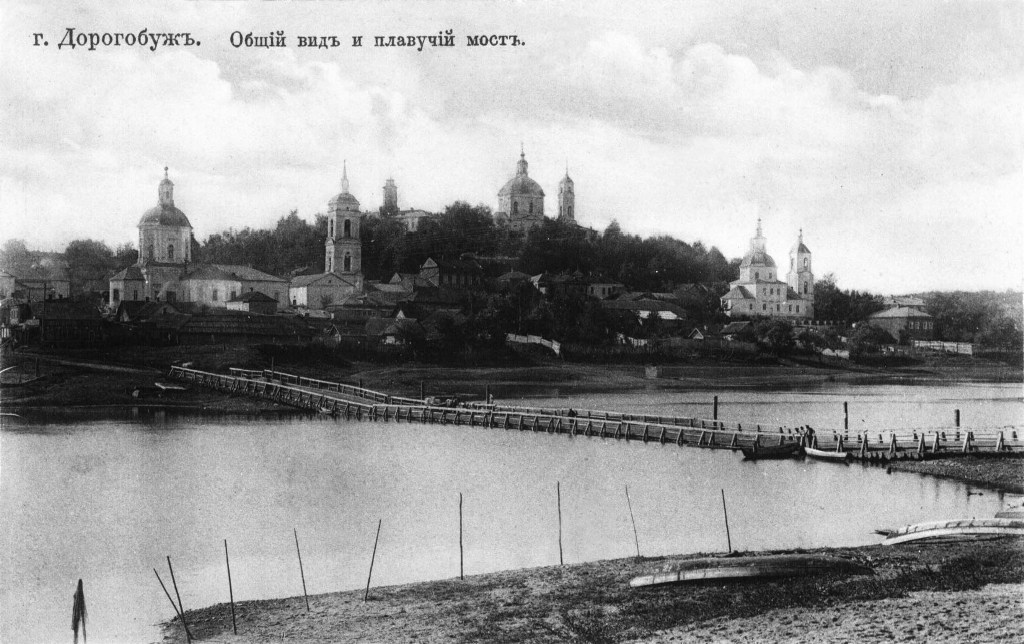

Так, в дорогобужской славяно-русской школе долгое время был сторожем «за неумение грамоте» пономарский сын села Ядревич Максим.

В 1758 году этот Максим умер. В августе месяце 1760 года учитель дорогобужской школы Поликарп Юденич обратился к епископу Гедеону Вишневскому с просьбою назначить нового сторожа. При этом он указывал как на кандидата в таковую должность на внука дьячка села Кавельщины Бельского уезда Павла Яковлева Первакова, обучавшегося в Смоленской семинарии. По словам Юденича, Перваков и прежде был сторожем (вероятно, в бельской школе), и теперь мог быть определённым в эту должность как человек малограмотный, взрослый, а потому и безнадёжный к высшему учению.

По консисторским справкам оказалось, что Перваков сперва 17 лет (с 1730 по 1747 год) обучался часослову в бельской школе. Затем, ввиду крайней бедности, по словесному распоряжению епископа Гедеона Вишневского он был взят в бурсу при Аврамиевском монастыре и определён для учения в смоленскую семинарию. В 1758 году по словесному приказанию епископа Гедеона Вишневского он был отрешён от бурсы (должно быть, за малоуспешность или за какой-либо проступок), после чего, проучившись с отлучками ещё один год, ушёл из школы к своей матери взять харчи и одежды и уже, несмотря на высылку в семинарию приходским священником, не возвращался учиться, чувствуя «тупость своего ума». За всё время обучения Перваков пробыл в отлучках двадцать пять месяцев, за что за ним числилось 12 рублей 50 копеек штрафа.

Епископ Гедеон Вишневский, получивши прошение Юденича и прочитавши приведённые консисторские справки, предписал первым долгом наказать Первакова «плетьми нещадно» за его нерадивое учение в школах, а в особенности за оказанное им противление приходскому священнику, высылавшему его в школы; а затем определить его в дорогобужскую школу для исправления обязанностей сторожа и считать его «настоящим сторожем». Как сторожу Первакову было назначено годовое жалованье: деньгами три рубля и хлебом шесть четвертей (четыре четверти ржи и две четверти ярового). Но при этом половина такого мизерного содержания ежегодно должна была идти в уплату того штрафа, который числился за Перваковым за его отлучки от школ.

Источник: Вишневский Д. Бытовые очерки из прошловековой жизни смоленских учебных заведений. VI. За леность в сторожа // Смоленский вестник. 1898. 14 ноября. № 247. С. 2.

VII. Странствования школьника

Бегство школьников от ученья, можно сказать, было почти обычным явлением в смоленских школах прошлого столетия. Бежали они большею частью по лености, чтобы навсегда расстаться с наукою. Но бывали случаи, когда бегство от школ вызывалось другими побуждениями. Порою иной усердный, но малодаровитый школьник призадумывался над слабыми успехами своих занятий наукою и, сравнив их с успехами своих менее прилежных сотоварищей, приходил к грустной мысли, что он не рождён для науки, так как она при всём его усиленном усердии не даётся ему. Мысль эта всё более и более укреплялась в сознании юноши, лишала его всякой энергии к делу и приводила его к тому заключению, что лучше оставить школу, чем сидеть в ней, упорно трудиться и, в конце концов, оказаться хуже тех многих товарищей, кои при ничтожном усердии к школьному делу оказывались значительно успешнее его и за это пользовались большим вниманием и расположением со стороны начальства, чем он.

По крайней мере, рассуждая подобным образом, оставил смоленскую семинарию в 1759 году ученик богословского класса Андрей Щировский, сын протодиакона Смоленского Успенского кафедрального собора Кондрата Фёдорова…

Раньше 1759 года Щировский дважды оставлял коллегию. Первый раз он бежал из Смоленска в 1754 году, будучи учеником риторического класса, вместе со своими товарищами Василием Медведковым и Павлом Лызловым по их же наущению с целью побывать в Киеве.

В путь они выбрались 13 июня и, пока не добрались до украинских городов Мглина и Стародуба, не заходили ни в одно селение, чтобы никто, таким образом, не знал о направлении их путешествия. Даже ночи молодые путники проводили под открытым небом.

Очутившись на Украйне, смоленские путешественники почувствовали себя смелее и, нуждаясь в средствах для пропитания, стали заходить уже в дома хлебосольных малороссов. При этом они выдавали себя за черниговских студентов, странствующих по эпетициям (то есть для испрошения доброхотных подаяний на пропитание учащейся молодёжи).

В конце июля смоленские семинаристы добрались до Чернигова. Тут Щировский заболел и слёг на целый месяц в церковной школе при храме святой великомученицы Екатерины. Товарищи оставили его тут на произвол судьбы, а сами ушли неизвестно куда.

Оправившись от болезни, Щировский, разгуливая по Чернигову, встретился со студентом переяславской коллегии Василием Кузьминским, ходившим по эпетициям. Кузьминский рассказами о своей школе склонил Щировского отправиться в Переяславль. В конце сентября Щировский и явился сюда с Кузьминским. Тут Щировский приютился в школе при Воскресенской церкви и стал ходить для продолжения своего образования в грамматический класс переяславской коллегии, к профессору иеродиакону Базылевичу…

Строй учебной жизни переяславской коллегии, видимо, не пленил Щировского. Студенты ж коллегии натолковали ему, что лучше всего учиться в Киевской академии. И вот Щировский рождественскими праздниками со студентом риторики переяславской коллегии Петрашевским идёт в Киев с целью поступить в здешнюю академию.

Киевская академия в то время была широко открыта для всех православных юношей, и Щировский без всяких проволочек был принят префектом академии иеромонахом Давидом Нащинским в число учеников грамматического класса, в котором профессорствовал иеродиакон (впоследствии киевский митрополит, 1783–1796 годы) Самуил Миславский. Префект Нащинский вообще с большим участием отнёсся к Щировскому, заметив в нём сильное усердие к научным занятиям; и, чтобы помочь ему в материальном положении, поместил его на жительство сначала у профессора риторики иеромонаха Аврамия Флоринского, где Щировский прожил до сырной недели, а затем в академической бурсе.

Прожив почти целый год собираемыми доброхотными подаяниями, скудными для пропитания после сытой жизни в родительском доме в Смоленске, Щировский призадумался над незавидностью своего положения и загрустил по отцовскому дому. Наконец он решил возвратиться в Смоленск и тут снова продолжать своё образование в смоленской коллегии… Неловко было Щировскому прямо сказать об этом префекту: ведь префект потому лишь и заботливо относился к Щировскому, что последний дал ему слово учиться в академии до полного окончания её учебного курса… Щировский решается на хитрость. 12 мая 1755 года он является к префекту Давиду Нащинскому и просит отпустить его на «эпетиции» вместе с синтаксистом академии Симеоном Ливаковским. Нащинский тотчас же отпускает их и выдаёт им установленный для этого в академии особый пашпорт…

Сборщики подаяний потянулись по городам и сёлам; прошли Бровары, Козелец, Нежин, Берзну и достигли уже Батурина. Тут Щировский занемог и более недели пролежал больным в церковной школе при Батуринской соборной церкви. Леваковский оставил его здесь, давши ему копию с общего их пашпорта, которую засвидетельствовал батуринский наместник, священник соборной церкви Иоанн Джунковский...

По выздоровлении Щировский направился прямо к Смоленску чрез Короп. В дороге он снова заболел и целых полтора месяца должен был пролежать в селе Оптове, в школе при церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Кое-как поправившись, он, ещё слабый, медленно подвигался чрез Короловец, Глухов, Воронеж, Новгородок, Почаев и Стародуб. В Стародубе он встретил смоленского купца Бориса Скокова и уговорил его отвезти его в Смоленск…

13 августа Щировский наконец был уже в родном доме и повествовал своим родителям, потерявшим всякую надежду видеть когда-либо безвестно пропавшего сына, обо всех своих приключениях за целый год.

В тот же день Щировский сходил с повинною к епископу Гедеону Вишневскому. Гедеон Вишневский, усмотревший из его слов, что он бежал из Смоленска не по лености и что во время странствований он всё-таки учился в Переяславле и Киеве, отнёсся к нему благосклонно и отослал его в смоленскую семинарию для определения в тот класс, в который он окажется годным по своим познаниям.

Не наказанный за своё первое годичное оставление семинарии в 1754–55 учебном году, но наученный во время странствования терпеливо переносить все превратности и бедствия, не исключая холода и голода, Андрей Щировский не замедлил вторым побегом из семинарии. Мудрость семинарских наук, особенно схоластической философии, которую он слушал в 1756 и 1757 годах, довела его до полного отчаяния в своих силах усвоить всю её глубину. И Щировский решил бежать в Москву и записаться там в военную службу. Решение это ещё более усиливала неприветливость родных, которые стали относиться к сыну после его побега насмешливо и даже пренебрежительно в сравнении с тем, как относились к другим своим детям.

Компаньоном к Щировскому пристал его товарищ по философии Иван Макаревский, склонившийся к побегу под впечатлением жестокого наказания за своё пьянство и буйство, произведённое в семинарии 14 января 1757 года.

В указанный день Макаревский в вечернее время без ведома своего инспектора один пошёл в кабак и выпил тут «на четыре копейки простого вина», как он сам говорил. Когда в первом часу ночи он с шумом ввалился в семинарскую спальню, спавшие семинаристы проснулись. Один из них – Иван Пучковский – зажёг свечу и, поднесши её к лицу Макаревского, стал смотреть в глаза Макаревскому. Последний начал бранить Пучковского, а затем и колотить… Поднялся страшный крик. Проснулся инспектор Иван Жеглинский, помещавшийся в комнате, отделённой от семинарской спальни одним небольшим коридором, и сейчас же пришёл узнать, что за шум в такую пору в ученической спальне. С помощью семинаристов ему удалось развести дравшихся Макаревского и Пучковского. Но Макаревский не смирялся. Он полез в свой чулан достать оттуда нож и шпагу, чтобы расправиться с насмешником Пучковским. Инспектор и семинаристы сдерживали обеспамятевшего Макаревского; но, видя, что его опасно оставить в спальне, позвали с разрешения монастырского ризничьего нескольких монастырских сторожей, чтобы они отвели буяна на ночь в монастырскую хлебопекарню. Утром ризничий в присутствии инспектора и семинаристов – сожителей Макаревского – долго усовещивал последнего, а затем и наказал его в своей келье «плетьми, без всякого послабления»…

Макаревский не мог снести позора и 16 января решил удрать из семинарии в Москву вместе с протодиаконовским сынком Щировским, с которым об этом уже была беседа 1 января.

15 января Макаревский нанял за четыре рубля встретившегося в Смоленске московского извозчика для поездки в Москву и 16-го вместе со Щировским, запасшись одеждою, отправился в путь.

Проехав до села Стабны, философы рассудили, что напрасно они оставили коллегию, что как в ней ни худо, а всё же лучше, чем в невыносимой почти военной службе. Щировский со своей стороны раздумывал, что как ни тяжела для его ума философская тьма, но безвидная рядовая военная лямка страшней, что лучше ещё поучиться в коллегии, да зато впоследствии быть если не видным, то хоть обеспеченным человеком.

Такие рассуждения воротили философов в Смоленск. Обратно они путешествовали пешком и в город пришли в часу четвёртом ночи. На ночлег они явились к семинаристу Василию Радкевичу, жившему на квартире вблизи Аврамиева монастыря, а утром пошли к префекту семинарии с повинною и за советом, как загладить своё бегство.

Протодиакон Щировский, немедленно уведомлённый о прибытии сына, явился к префекту, забрал своего сына и отправил его со сторожем домой, а Макаревского повёл с собою к инспектору и вручил его последнему. Инспектор препроводил Макаревского в консисторию, где его и держал до рассмотрения дела о побеге епископом. Щировский же, не дожидаясь епископского суда, сам предварительно наказал своего сына сначала дома розгами, а затем в философской школе «плетьми нещадно».

Епископ Гедеон Вишневский, рассмотревши дело о побеге Щировского и Макаревского, распорядился Макаревского наказать «плетьми нещадно» в консистории за его побег «без правильной нужды», за неблагодарность за казённое содержание в семинарии, за нерачительность в учении и за пьянство с буянством; Щировскому же было предписано «уменьшить наказание, ввиду того, что он уже был наказан отцом». Шпагу Макаревского епископ Гедеон приказал забрать в консисторию и отсюда отослать в Казённый приказ на сохранение, так как держать в семинарии такие вещи было, по мнению епископа, неприлично. Беглецов же надлежало, по воле епископа, снова водворить в семинарии.

Итак, Щировский опять должен был учиться. До окончания курса ему оставалось ещё четыре года слушать самую сложную и трудную семинарскую науку – богословие.

Прослушав два года эту высшую науку, Щировский совершенно пал духом. Богословие ему показалось неусвояемым предметом. Стал плакать Щировский; отец сжалился над ним, видя, что ему, действительно, не даётся наука, и подал прошение епископу Гедеону Вишневскому об увольнении сына от школы. Епископ, имея в виду незначительность времени, оставшегося до окончания Щировским полного курса, ответил отказом.

Ещё больше загрустил Щировский...

Через два дня после епископского отказа на увольнение, 24 сентября 1759 года, Щировский в классе разговорился о своём печальном положении с товарищем Иваном Пучковским. «Тринадцать лет просидел я в школах, – говорил Щировский, – пока дошёл до богословия. Как я ни трудился, как я ни старался, но за тупостью своего ума я не мог понимать и усвоить того, что изучалось в семинарских классах, настолько, насколько в этом успевали другие ученики, мои братья и сверстники. Вот и теперь, я уверен, сколько бы я ни изучал богословие, я ничуть не постигну его содержания. Следовательно, два года, которые мне нужно ещё просидеть в богословии, будут напрасной потерей времени; они пройдут для меня без всякой пользы и плода. Я буду именоваться лишь «слушателем» богословия; на самом же деле что я за слушатель, когда ничто из преподаваемого не укладывается в моей голове… А как мне обидно, что мой брат Николай, будучи моложе меня на целых три года, с большим пониманием прошёл низшие школы и теперь, вместе со мною слушая богословие, по остроте своего ума и по особенному богодарованному таланту превосходит меня в понимании этого предмета… Ведь он со временем в силу своих успехов станет презирать моё старшинство и смеяться над моей непонятностью в учении!»

Пучковский, со своей стороны, излил пред Щировским своё неудовольствие на то, что и его не увольняют из семинарии и архиерейского хора, несмотря на его просьбы об этом, и предложил Щировскому бежать вместе с ним в Польшу. При этом Пучковский объявил, что он хорошо знает дорогу за рубеж чрез село Инково, от которого до польской границы две лишь версты.

Мрачно настроенные товарищи в тот же день купили на четыре копейки пирогов и пустились в Польшу…

Шли они ночью и на рассвете приблизились к селу Инкову. Боясь быть замеченными кем-либо, богословы залегли на целый день версты за две до села Инкова, во рву, в «моложах» (кустарник), дожидаясь ночной темноты, благоприятной для тайного перехода чрез границу. Ночью же они мимо форпоста перебрались чрез граничный ров и добрались до польского местечка Рудня. Прогостив тут два дня у незнакомого смоленского мещанина Данилы Антонова, они потянулись в Витебск, к жившему там смоленскому мещанину Ивану Марьяшину. Марьяшина они не застали, но недели полторы прожили в его доме. Пучковский захотел пристроиться в Витебске и остался здесь, а Щировский, нанявши лодку, поехал по Двине в Полоцк.

В Полоцке Щировский явился к игумену православного Богоявленского монастыря Гедеону Маркевичу, который и предложил богослову, разочарованному в силе своего ума, обучать при монастыре мещанских детей русской и славянской грамоте. Месяц проработал здесь Щировский в качестве учителя, получая в монастыре стол и квартиру, и увидел, что быть учеником несравненно легче и вольнее, чем учителем. Снова в его душе явилось раскаяние о побеге, и он с монахом, ехавшим в Смоленск, написал своему отцу покаянное письмо с просьбой походатайствовать о прощении и пред епископом.

В марте месяце 1760 года был получен Щировским родительский ответ с прощением и увещанием возвращаться поскорее домой, так как епископ (ввиду Высочайшего указа 1758 года о прощении всех вин беглым людям, кои возвратятся из польских пределов до сентября 1760 года) оставит его без наказания.

Щировский немедленно взял пашпорт от игумена Маркевича и отправился в Смоленск. Епископ Гедеон Вишневский простил беглеца и заставил его оканчивать семинарский курс.

К сожалению, нам неизвестно, хватило ли у Щировского мужества окончить семинарский курс или нет; мы не знаем ничего и о последующей его судьбе… Но история его странствований из семинарии, предпринимавшихся по непониманию семинарских наук, достаточно говорит, насколько, в самом деле, нелегка была схоластическая премудрость, излагавшаяся в семинарских аудиториях средины прошлого столетия, для надлежащего усвоения её малодаровитыми юношами.

Источник: Вишневский Д. Бытовые очерки из прошловековой жизни смоленских учебных заведений. VII. Странствования школьника // Смоленский вестник. 1898. 27 ноября. № 256. С. 2; 2 декабря. № 260. С. 2–3.