Бытовые очерки из прошловековой жизни смоленских учебных заведений

Материалы, с которыми «Смоленская газета» предлагает познакомиться своим читателям, – публикации, подготовленные историком Дмитрием Кузьмичом Вишневским (1871 – не ранее 1916), служившим в 1896–1908 годах преподавателем Смоленской духовной семинарии, а также помощником редактора «Смоленских епархиальных ведомостей» (с 1901 года). Они посвящены бытовой жизни смоленских учебных заведений XVIII века. Набор очерков осуществлён Вячеславом Камневым (г. Смоленск), тексты приведены в соответствие с современными нормами орфографии и пунктуации, примечания авторские.

Редакция нашего издания благодарит коллектив научно-популярного журнала «Край Смоленский» за возможность публикации материалов.

Продолжение. Начало в Часть 1 и Часть 2.

IV. «Учитель»

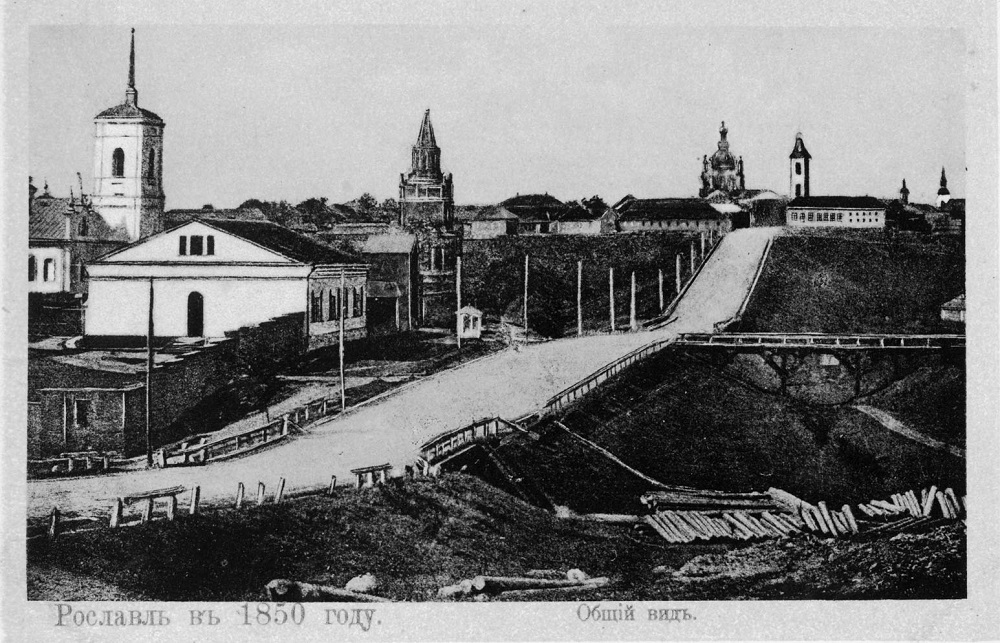

Епископ Гедеон Вишневский в 1730-х годах завёл школы в г. Белом, Рославле, Дорогобуже и несколько позже в Торопце и Вязьме для подготовки в них детей духовенства к семинарскому курсу.

При чисто элементарном, начальном обучении в этих школах в них учительствовали большею частью воспитанники, выходившие из смоленской коллегии. Средства содержания таким учителям выдавались самые скудные. Так, например, учитель рославльского училища получал в год со всех церквей Рославльского уезда всего лишь 12 рублей деньгами и до 6 четвертей хлеба (три ржаного и три ярового). Разумеется, жить на таком содержании было мудрено… В случае же и это жалованье выдавалось неисправно (а это происходило при небрежности протопопа, на котором лежала обязанность делать сборы следуемого учителю вознаграждения с подведомых церквей), тогда учителю приходилось «самому ходить в праздничные дни по сёлам и собирать свои деньги, как бы Христа ради».

Так, по крайней мере, было с рославльским учителем Семёном Сильницким, поступившим на учительство в рославльскую школу по окончании философского класса в смоленской коллегии в 1755 (но не в 1756 году, как склоняется думать И.П. Сперанский) году.

Впрочем, Сильницкий был человек, готовый пожить и на средства, добываемые путём бесчестным. Что склоняло его к этому – действительная ли нужда или же нравственная неразборчивость, – решить трудно. Во всяком случае, будучи учителем, он заявил себя в Рославле со стороны весьма и весьма неприглядной.

Дело в следующем.

В 1755 году наместник рославльского Спасского монастыря иеромонах Максим Пальцов по просьбе иеродиакона того же монастыря Иосифа Евдовского принял в число монастырских хлопцев родного племянника – восьмилетнего мальчугана Савелия Игнатова. Савелий был сыном церковника, состоявшего в подушном окладе.

Как хлопец, Савелий в 1758 году состоял в услужении у наместника иеромонаха Максима и у своего дяди иеродиакона Иосифа. Одновременно же с этим он ходил и в рославльскую школу, куда был определён по просьбе дяди для обучения славянской и русской грамоте под руководством тамошнего учителя Семёна Сильницкого.

Сильницкий часто беседовал с Савелием и не раз расспрашивал у него про житьё наместника. Узнавши из таких бесед, что у наместника есть немало денег, Сильницкий в феврале месяце 1758 года подговорил Савелия высмотреть, где именно хранит наместник свои деньги, а затем взять из них сколько-нибудь и принести взятое в школу, чтобы поделить добытое сокровище пополам со своим учителем. Савелий подметил, что свою казну наместник хранит в чулане, а ключ от чулана всегда носит при себе.

10 февраля 1758 года наместник, заперши чулан и взявши с собой ключи от него, отправился в баню. Одежду он оставил в предбаннике. Савелий сообразил, что это самый лучший момент для воровства, лишь бы только добыть ключи от чулана. А добыть их было просто. Он отправился в предбанник и тут из кармана наместнического платья вытащил ключ. Им он отпер чулан, в чулане на столе нашёл другой ключ и отомкнул последним стоявший тут же сундучок с деньгами. Из сундучка он вытащил мешочек с деньгами, взял из них 4 рубля с полтиной, положил затем сундучок и ключ от него на свои места, запер чулан и снова побежал в баню, где ключ от чулана водворил в тот же карман наместничьей одежды, из которого он был извлечён...

На пятый день после хищения Савелий с добытыми деньгами явился в школу к своему учителю и похвалился ему своим успехом. Сильницкий остался доволен ловкостью ученика и, взяв у него пятьдесят копеек, приказал остальные четыре рубля держать у себя, не растрачивая их, ввиду того, что пропажа может быть обнаружена ещё.

Опасался этого обнаружения и сам Савелий Игнатьев; чтобы хоть несколько обеспечить себя ввиду возможного обыска, он решил оставить у себя только два рубля, других же два рубля, похищенных у наместника, со своими десятью копейками он отдал как свои собственные на хранение монастырскому сторожу Кондратию Ильину Зайцу, который в это время уже собирался оставить службу при монастыре…

На другой день после этого наместник осмотрелся, что у него из-под замка исчезло 4 рубля с полтиной…

Подозрение его пало на сторожа Зайца, и последний был допрошен иеродиаконом Иосифом. Заяц, разумеется, сказал, что о воровстве он ничего не знает, но заявил, что Савелий дал ему на хранение якобы свои собственные 2 рубля 10 копеек.

Наместник посадил Зайца «на цепь» и с иеродиаконом Иосифом принялся «розгами» допытывать Савелия. Савелий сознался в воровстве, сказал, что два рубля из уворованных денег он дал на сохранение Зайцу, возвратил бывшие при нём два рубля, а об остальных пятидесяти копейках заявил, что они хранятся ещё у одного человека, у которого и пообещал их забрать на другой день. Таким образом, имени Сильницкого Савелий не назвал…

На другой же день он рассказал Сильницкому про всю беду. Сильницкий возвратил ему полтину, но со строгим приказом, чтобы Савелий ни под каким условием никому не открывал своего сообщества с ним… Заяц, просидевший 4 дня «на цепи», беспрекословно возвратил наместнику деньги, полученные от Савелия (деньги эти уже лежали на сохранении у Зайцевой жены в деревне, вблизи монастыря; за ними был посылаем ученик рославльской школы Карпачевский), и всё дело улеглось…

Досадна была Сильницкому неудача воспользоваться легко добытыми чужими деньгами, но досада эта в его душе сглаживалась радостью, что имя его осталось непричастным воровству, и торжеством, что его ученик Савелий оказался, таким образом, благородным человеком по отношению к своему учителю… Такое благородство Савелия в скором времени соблазнило и погубило Сильницкого.

Сильницкий, кажется, был очень склонен к воровству. По крайней мере, в летнее время он часто со своими учениками ночною порою тайком пытался ловить рыбу в монастырском озере. Монастырский мельник не раз заставал его за такой ловлей в озере и нагого выгонял его из озера. Об этом мельник докладывал наместнику монастыря, но стыд не брал Сильницкого…

Как-то раз зимою 1758 года наместник по делам своего монастыря уехал в Смоленск. Сильницкий, державший у себя лошадь и немало домашних птиц, сообразил, что отсутствием его следует воспользоваться, чтобы раздобыть из монастырских житниц корму для своих птиц и лошади. Сделать же это было и легко, так как теперь ключи от житниц хранились у иеродиакона Иосифа, а с иеродиаконом жил благородный соучастник Сильницкого – Савелий…

И вот Сильницкий приглашает к себе Савелия и уговаривает его как-нибудь секретно утащить у своего дяди ключи от монастырских амбаров. Савелий знал, что дядя его, ложась спать, обычно кладёт ключи от амбаров в шкаф и шкафа не запирает, а потому дал слово Сильницкому исполнить его просьбу в тот же самый день.

Лишь только с вечера уснул иеродиакон Иосиф, Савелий похитил из шкафа ключи, отнёс их Сильницкому в школу и тотчас, возвратившись домой, лёг спать как ни в чём не бывало.

Сильницкий в ожидании ключей от житниц сидел в школе с заранее приглашёнными к себе на ночлег своими учениками – Орловским и Карпачевским. Как только были принесены ключи, учитель приказал ученикам взять приготовленные пустые мешки и следовать за ним. Орловский и Карпачевский думали, что Сильницкий поведёт их за хлебом к градскому протопопу, к которому не раз, вероятно, хаживали за получкой хлеба для своего учителя. Но Сильницкий повёл их прямо к монастырскому бревенчатому забору, где этот забор был пониже. Орловский сейчас же сообразил, что учитель ведёт их к монастырским амбарам, и заметил Сильницкому: «Неприлично ночным временем мимо ворот в монастырь ходить!» Сильницкий рассердился и хватил Орловского «в ухо», лаконически пояснив ему: «Не тебе в том отвечать!», – перелез через забор и приказал сделать то же ему и Карпачевскому.

Амбар был недалеко от забора. Сильницкий отомкнул дверь, впотьмах ощупал овёс в ближайшем закроме и, не теряя ни одной минуты, стал с Карпачевским наполнять овсом принесённые мешки, а Орловскому сказал караулить у дверей, чтобы кто-нибудь не застиг предосудительной работы. Насыпавши полные мешки и не запирая дверей амбара, ученики с учителем прежним путём через забор перетащили овёс в школу и тут высыпали его в стоявший в сенях короб. Затем в эту же ночь повторили свой поход ещё дважды, так что у учителя явилось полных два короба овса. Сильницкий удовлетворился и замкнул амбар монастырский...

На другой день иеродиакон Иосиф пробудился гораздо раньше своего племянника Савелия, растолкал его и послал поблаговестить к утренней службе. Савелий отблаговестил, быстро сбегал в школу, разбудил Сильницкого, забрал у него ключи от амбара и, возвратясь в келью дяди, незаметно положил их на прежнее место.

Наместник, вскоре прибывши из Смоленска, заметил значительную убыль зерна в амбаре и, поговоривши с иеродиаконом Иосифом, решил, что хищение хлеба произошло не без участия Савелия. Савелий был призван и после запирательств, ввиду неизбежности жестокого наказания, повинился в своём грехе, содеянном по внушению Сильницкого; открыл и то, что прежний его грех своё начало имел от того же Сильницкого...

Наместник написал про все деяния Сильницкого епископу Гедеону Вишневскому. Началось следствие, пошли допросы.

Сильницкий сначала заперся во всём, надеясь, что от участия в воровстве денег, не имеющего свидетелей, оправдаться легко, а в воровстве хлеба (овса) его не выдадут соучастники.

Но надежды на соучастников были напрасны. Сам Сильницкий озлобил их против себя. Вскоре после воровства овса Орловский, ночуя как-то в школе с Карпачевским, утром разговорился с ним довольно громко (предполагая, что Сильницкий не услышит), что им для безопасности лучше всего самим и заблаговременно рассказать рославльскому протопопу о вынужденном соучастии с Сильницким в воровстве. Сильницкий, услышав чрез дверь их разговор, взбешённый влетел к ним и напал на Орловского: «Я тебе, каналья, дам доносительство! Не замай, школа соберётся!»… И распорядился, чтобы Карпачевский приготовил плети.

Когда в школу собрались ученики, Орловский был положен Сильницким среди классной комнаты и высечен по спице «в две плети» с приговариванием учителя: «Вот тебе доносительство!..» Этот факт обидел сотрудников Сильницкого, и они, когда были призваны к допросу по делу своего учителя, ничего не утаили, несмотря на то что Сильницкий пред вызовом их к следствию писал им письмо с просьбою во всём запереться и отговариваться совершенным неведением.

Допрос всех лиц, причастных делу, дал все улики против Сильницкого. Но и после этого во многом он не сознавался, как, например, в ловле рыбы в монастырском озере, в хищении из монастырских житниц, кроме овса, ржи и ячменя, на что жаловался наместник, да и количество похищенного овса показывал гораздо меньшим, чем указывал наместник монастыря.

13 января 1759 года епископ Гедеон Вишневский, обсудив всё его дело, определил лишить Сильницкого учительского звания и наказать плетьми пред консисторией, так как Сильницкий оказался вором и, следовательно, учителем, вредным для школы, приучающим к воровству и учеников, взыскать с него и с Орловского с Карпачевским в покрытие похищенного хлеба 15 рублей 15 копеек; отослать Сильницкого в тяжкие монастырские труды и неисходное содержание в Торопецкий Кудин монастырь, к наместнику Аарону Маневскому; учеников Орловского и Карпачевского «в страх другим» высечь пред консисториею плетьми, а Савелия Игнатьева по его малолетству розгами нещадно; Орловского и Карпачевского отдать в смоленские славяно-латинские школы, а Савелия отослать к его помещику (он был принят в рославльскую школу Сильницким без всякого письменного вида); Зайца за сохранение воровских денег наказать плетьми, в страх другим, при собрании крестьянской сходки в монастыре, а иеродиакона Иосифа оштрафовать монастырским смирением за содержание при себе отписного в крестьянство Савелия без письменного вида.

Источник: Вишневский Д. Бытовые очерки из прошловековой жизни смоленских учебных заведений. IV. «Учитель» // Смоленский вестник. 1898. 7 ноября. № 241. С. 2; 8 ноября. № 242. С. 2.

V. За леность в солдаты

Духовенство Смоленской епархии, как мы говорили, отдавало своих детей в школы, открытые при епископе Гедеоне Вишневском, часто только во избежание больших штрафов и жестоких наказаний (арестов в консистории, сажаний тут «на цепь» и т. п.) за противление епископской (а одновременно и правительственной) воле. Значение самой по себе школьной науки, её ценность и пригодность в жизни для духовенства, видимо, казались весьма и весьма сомнительными.

Дети духовенства, изгнанные в школы своими отцами почти без всяких педагогических побуждений с их стороны, в свою очередь, часто смотрели на своё пребывание тут чуть ли не как на угоду только епископской прихоти. Они не могли понять пользы скучного учения и считали его совсем не нужным, видя, что их отцы, да и другие смертные, имеют достаточный кусок хлеба и без латинской мудрости. Вот почему они в большинстве случаев не желали учиться с должной охотой и надлежащим успехом.

Перечитывая документы смоленских школ прошлого века, поражаешься, как иной раз взрослые школьники, имевшие от 20 до 30 лет от роду, просиживая чуть не целый десяток, а порой почти два десятка лет в школе, оказывались, в конце концов, не могущими даже подписать своё имя! Если б этот факт стоял одиноко и не имел себе прямого и правдивого разъяснения в самих документах, он мог бы вызвать встретившегося с ним на резкое осуждение учителей, учивших таких людей… Конечно, не высока была педагогия в смоленских школах того времени. Но в подобных фактах вина не одной педагогии, а всецело, можно сказать, вина тех взрослых детёнышей, которые сидели в школе не столько для собственного просвещения, сколько для родительского освобождения от наказаний и штрафований, которым подвергались их отцы в случаях призрения в своих домах родных неграмотных чад…

Остаётся лишь изумляться тому терпению школьной администрации, с каким она относилась к подобным лентяям… Она их, при всей их безуспешности, десятки лет держала в школах, всё ожидая, что вот-вот рано или поздно они возьмутся за дело, начнут учиться уму-разуму. И только в редких случаях, уже вполне убедившись, что из них не выйдет никакого толку, и видя при этом их злой, испорченный нрав, смоленские школы прощались с подобными питомцами, облегчаясь от вредного бремени.

Гедеон Вишневский таких питомцев почти никогда не принимал на священно-церковно-служительскую службу. Мало того, он, оставаясь верным требованию об обязательном обучении духовенством своих детей, если последние оказывались нисколько не успевшими в школах в течение длинного времени, часто совершенно исключал их из духовного звания и сдавал в военную службу. Подобных единичных случаев было немало.

Так, например, произошло в 1759 году. В конце апреля месяца этого года протопоп бельской соборной церкви Иоанн Авдуевский и учитель бельской школы Иван Волочков донесли епископу Гедеону Вишневскому, что некоторые взрослые ученики бельской школы, изучающие азбуку или часослов, при «высылке» их в школу объявили, что они не желают обучаться. Таких учеников в доношении было поименовано девять.

Гедеон Вишневский поручил консистории сыскать всех этих учеников чрез нарочного консисторского служителя. Служитель после продолжительных разъездов нашёл пятерых из них, остальных же четырёх, – говорит он, – не застал в их домах и не разузнал, куда они скрылись.

На допросе в консистории пойманные противники обучения дали о себе такие показания.

Дьячковский сын села Драгочева Фёдор сказал, что он был в школе с 1750 года по 22 декабря 1758 года и уже обучался писать по бумаге. 22 декабря он был отпущен в дом родителей на рождественские праздники и с того времени уже не являлся в школу «за приключившеюся ему французскою болезнью», от которой он, лечившись разными медикаментами, едва избавился. От роду ему, как оказалось по справке, исполнялся 21 год. В отлучках из школы он был 73 месяца, за что следовало взыскать с него штрафа (по 50 копеек за каждый месяц) 36 рублей 50 копеек. (После допроса он был приставлен к работе церковной, к ремонту Успенского собора, но отсюда убежал.)

Попович села Ковельщины Максим Исидоров был в школе с 1737 года по 1755 год и обучился одному только часослову. Ушёл он из школы по неимению «харчу» для пропитания, как сирота, и скитался по разным деревням. От роду ему было 27 лет; в отлучке был 83 месяца, значит, штрафа с него следовало 41 рубль 50 копеек.

Дьячковский сын того же села Иван Никитин учился с 1745 года по 1755 год, от роду ему было 26 лет; в отлучках пробыл 88 месяцев, за что подлежал штрафу 44 рублями.

Пономарский сын Калинин, 24 лет, проучился с 1740 по 1755 год и выучил лишь азбуку, и то плохо; в отлучках был 88 месяцев, штрафа за ним было 44 рубля. Его брат Герасим учился лишь один год, причём в отлучках пробыл четыре месяца.

Судья консисторский испытал всех этих беглецов в степени их грамотности. Оказалось, что попович Максим Сидоров, Иван Никитин и оба Калинины не умели ни читать, ни писать. Они не смогли даже подписать своих имён под ответами, данными на консисторском допросе.

В указе императрицы Анны Иоанновны от 14 ноября 1737 года, в 6 пункте, говорилось: «Непонятных в науках долго не держать, но отсылать их к гражданским управителям для определения в военную службу, дабы на таких глупых и ленивых людей напрасного расхода и другим трудолюбивым людям препятствия не было».

Ввиду этого епископ Гедеон Вишневский определил: Максима Сидорова и Калинина, как уже взрослых людей, но неграмотных, а потому негодных в причт, исключить из числа священно- и церковнослужительских детей и отослать в Смоленскую губернскую канцелярию. Остальных же учеников за их леность в школе и прямое заявление о нежелании учиться приказал наказать пред консисторией плетьми нещадно, отослать их в школу снова и взять с них подписку, что они будут учиться прилежно. Следуемый же со всех пяти учеников штраф за их отлучки из школы епископ Гедеон Вишневский предписал непременно взыскать с них или же с их родителей. Если же те и другие окажутся не в состоянии уплатить его, то, говорилось в епископском постановлении, взыскать его со священно- и церковнослужителей тех сёл, где беглые ученики жили праздно. Это потому, что епископом Гедеоном был разослан по всей епархии указ, которым священно- и церковнослужители обязывались непременно высылать в школы всех праздных духовных детей и, по крайней мере, всегда доносить о них; а ни того, ни другого не было сделано священно- и церковнослужителями по поводу учеников, подпавших настоящему следствию.

Вслед за этим по распоряжению еп[ископа] Гедеона снова был отправлен из консистории служитель в розыски за остальными беглецами. Двоих из них он разыскал и представил в консисторию. О других же двух сообщил, что они состоят «в холопстве за дворовых людей» (значит, были люди, которые науке предпочитали холопство!) у смоленского шляхтича.

Из представленных в консисторию дьячковский сын Тихон Иванов, имевший 37 лет от роду, оказалось, пробыл в бельской школе 18 лет! За такое время он, однако, не научился ни читать, ни писать!.. Он показал, что всё время изучал часослов, но по испытании обнаружилось, что и по часослову он нисколько не умел читать. Епископ Гедеон Вишневский постановил исключить и его из духовного звания и отослать в Смоленскую губернскую канцелярию для определения его в военную службу…

Источник: Вишневский Д. Бытовые очерки из прошловековой жизни смоленских учебных заведений. V. За леность в солдаты // Смоленский вестник. 1898. 13 ноября. № 246. С. 2.

Продолжение следует...

Следите за новостями в телеграм-канале SMOLGAZETA.RU